米国及び情報先進国における重点政策

High-Priority Policies in IT Advanced Countries

Shunichi Uchida

Research Institute for Advanced I.T. (AITEC)

Japan Information Processing Development Center (JIPDEC)

概要

現在,情報技術の進歩がもたらした一大変革が米国に端を発し世界中に波及しつつある.この変革はディジタル革命,もしくは情報革命と呼ばれ,過去の産業革命や日本の明治維新のように,産業や経済,行政の活動形態はもちろんのこと,社会構造や国民生活の質をも変えてしまうことが予測されている.

この変革に迅速,かつ適切に対応し得るか否かが21世紀における国の繁栄を左右すると考えられることから,この変革をチャンスと捉え,情報技術開発力を強化し,それを武器として主要産業の競争力を強化すべく,多くの国々が,新しいビジョンや政策を打ち出し,他国に一歩先んじようとしている.この変革を生み出した米国はもちろん,欧州やアジア諸国も特徴あるビジョンや政策を展開している.

本論文は,このような国々の将来ビジョンや情報関連政策について紹介する.[1]

1. はじめに

インターネットとそれに接続したパソコン,及び大小様々なコンピュータや情報機器は,一般家庭に入り,個人を取り込んだことにより,国民レベルの新しい社会インフラとなった.その結果,その上に展開される応用も,電子商取り引きなどの新社会システム,個人や組織相互間を結ぶ仮想モール,行政サービスなど,より広範なわれわれの社会生活に密着したものとなった.これらは社会における物やサービスの流れ,それに関連する情報の流れを大きく変化させた.物の流れの一部は情報の伝送に置き換わってしまった. 地球上の距離の遠近は消滅し,情報の仲介者を不要にし,グローバルでボーダレスの世界を創出した.[1]

情報技術は,つまる所,経営や販売を始め,われわれの日常生活など社会を動かしている知識の処理手段とその伝達方法の変革をもたらした.明治維新における電話や電信,蒸気機関のように,情報技術は社会の基盤インフラを入れ替え,その生産性を格段に向上させる.従って,その変革の影響は全ての産業にわたるのみならず,我々の住む社会の構造や活動のパターンまでをも変えてしまう.

例えば,企業はグローバルでボーダレスの市場の誕生により,従来では考えられなかったような激烈な競争にさらされ,その生存のために,国境を越えた合従連衡に突き進んでいる.その結果,わが国の企業は伝統的な日本型家族主義的経営や終身雇用制度と決別し,米国型の株主利益と企業の存続を最優先する経営方針へと転換を図らざるを得ない状況に直面している.企業は低コスト体質を実現し,その競争力を向上しなければ生存できない. そのために,企業の労働者は,その技術や知識が陳腐化したとたんその職を失う.

放出された労働者は,新しい技術や知識を再び習得し,自分自身の価値を高めて新たな雇用機会を探すことになる. もしくは新しいアイデアをもとに自ら企業を起こす. 国にとっては,新しい産業を起こすと共に,労働者に再教育と再雇用の機会を提供し,人材流動化の大きな枠組みを構築することが,重要な役割となる.

このような観点から,ソフトウェア産業や情報通信産業は,それら自身が,より付加価値の高い製品やサービスを生み出す役割を担うと共に,すべての産業の生産性向上や品質向上を実現する基盤技術を提供する役割を負うこととなった.情報通信技術とその関連産業は,既存企業の新陳代謝や活性化,及び新産業育成や雇用創出に貢献することが求められている.

情報通信産業は,このように戦略的産業の位置にあり,先端情報通信技術の研究開発は,ほとんどの国で官産学が一体となり国をあげて,その技術開発力と競争力の強化を図っている.

しかしながら,わが国においては,大学における産業のシーズとなる技術の開発や人材育成からはじまり,社会の情報インフラの拡充策,情報通信関連分野におけるベンチャー企業支援や,新技術を抱えた中小企業の育成策等において先進国に大きな遅れをとっている.産業界においても,情報化による企業の武装が21世紀のグローバルコンペティションを生き抜くための最重要課題であるとの認識が他の先進国に比べ希薄である.

国としての情報関連分野への技術開発や産業育成投資や制度改革などの進行も明確なビジョン無しで小出しに行なわれているにすぎない.これは米欧の徹底したディジタル革命への対応策とは大きな隔たりを見せている.

本論文では,このような日本と先進国との比較も念頭におき,まず,このディジタル革命の基盤となった,マイクロプロセッサやそのOS,インターネットなどを開発し発展させた米国の技術開発のビジョンや政策について紹介し,さらにその技術開発から産業育成までの仕組み,制度について概観する. 次に,米国に端を発したディジタル革命の将来性を見抜き,国全体としてこれに対処するビジョンや政策を掲げている欧州やアジア諸国の状況を紹介する.

2.情報先進国の重点政策

ここでは,情報通信を21世紀の基幹産業と位置付け,その覇者となるべく先端情報通信技術開発の振興策とそれに基づく新産業の創造や育成,既存産業の構造改革を目指す政策を次々と打ち出した米国を始めとして,情報通信をヨーロッパの経済成長,産業競争力強化,雇用創出の戦略技術とし,その振興策とアクションプランを推進している欧州連合(EU),自国の地理的条件や人的資源,産業の現状などに応じて,それぞれ特徴あるビジョンと政策を打ち出しているアジア諸国について,その情報化に向けた重点政策を概観する.

2.1 米国の情報通信政策と将来ビジョン

米国については,特に,過去に遡ってどのような政策を展開してきたかを紹介する.主要な政策について表−1にまとめた.

米国について,わが国との比較上,特に大きな較差があるのは,政策の実施メカニズムの充実の度合いである.せっかく優れたビジョンや政策がまとまっても,それが徹底して実施されなければ意味はない.わが国では,常に問題となることではあるが,省庁間縦割り行政の弊害や既得権の壁に阻まれて当初の政策の精神がねじ曲げられてしまことが多い.このような可能性は当然米国にも存在する.しかし,米国では,このような弊害を防止する組織やルールをうまく組み込み効果をあげている.本論文では,このようなメカニズムについても簡単に紹介する.

2.1.1 米国の情報通信政策の歴史的背景

今日の繁栄をもたらした米国の産業政策の転換は,70年代の産業の技術力,生産性の低下,及びそれに伴う国際競争力の低下に端を発している.80年代初頭,米国産業は,日本やドイツの自動車産業やエレクトロニクス産業に追い上げられ,世界一を誇った技術力や競争力に陰りが生じ,国全体に危機意識が高まった.このため産業競争力の強化を優先課題とし,「大統領産業競争力協議会」が設置された.この会議の下に設けられた「競争力に関する大統領諮問委員会」は85年にYoung Reportとして有名な「Global Competition: The New Reality」をまとめた.

このReportは,米国の競争力強化のためには,先端的技術開発,集中的な資金投下,産業の中核となる人材育成,国際貿易の自由化などを推進することを主張し,特に,情報技術への重点投資,及び知的財産権の保護が強調された.

これ以降,次々と産業競争力の強化策が打ち出され,それ以前には見られなかった官民一体の産業振興策が立案,実施された.特に,情報通信技術は戦略的産業との位置付けがなされ,90年代に入ると,High Performance Computing Act (1991) が成立し,HPCC計画がスタートした.

表−1 産業政策・情報技術政策に関する主な出来事(1957年〜現在)

|

1957年 |

: |

ソビエト連邦,人類初の人工衛星打ち上げ成功. 以後,米ソ宇宙開発競争時代へ |

|

1969年 |

: |

高等研究計画局(ARPA),分散型コンピューターネットワークの研究 |

|

1979年 |

: |

大統領「産業技術革新政策に関する教書」を発表 |

|

1980年 |

: |

スティブソンワイドラー技術革新法成立.技術移転を国立研究所の研究員の使命と 決める.(Stevenson

–Wydler Technology Innovation Act of 1980) |

|

1980年 |

: |

ベイ・ドール(Bayh-Dole Act)法成立.政府資金によって発明・開発された技術であっても,発明を行った企業や大学に3割程度のロィヤリティが分配され,さらに それが個人へも分け与えられるようになった. |

|

1985年 |

: |

大統領産業競争力協議会「ヤングレポート」発表.プロパテント政策などをとり 知的財産権の保護の強化を推進. |

|

1986年 |

: |

連邦技術移転法成立.国立研究所に官民共同研究開発プロジェクト(CRADA)を組むことを認めた. |

|

1987年 1月 |

: |

大統領年頭教書で,科学技術振興の計画推進を発表 |

|

1989年 9月 |

: |

科学技術政策局(OSTP)「高性能コンピューター技術プログラム」発表 |

|

1991年12月 |

: |

HPC法成立.5年間の時限立法 (High Performance

Computing Act of 1991) |

|

1991年12月 |

: |

高性能コンピュータ通信法案成立を受けてHPCC計画開始 |

|

1992年 |

: |

情報基盤・技術法成立(Information Infrastructure

and Technology Act of 1992) |

|

1993年 2月 |

: |

国家競争法成立 ( National

Competitiveness Act of 1993) |

|

1993年 2月 |

: |

ゴア副大統領,NIIイニシアティブを発表 |

|

1993年 4月 |

: |

連邦科学工業技術調整会議(NCCSET),FY94でNIIの支援を発表 |

|

1993年 9月 |

: |

クリントン政権,NIIアジェンダ発表 |

|

1994年 3月 |

: |

ゴア副大統領,GII構想発表 |

|

1994年 |

: |

大統領産業競争力協議会「新たな基盤の獲得」発表 |

|

1995年 2月 |

: |

情報サミット(ブリュッセル)でGII整備に向けた枠組み |

|

1996年 |

: |

電子情報公開法 |

|

1996年 |

: |

HPCC計画終了.後継プロジェクトとしてCIC計画開始 |

|

1996年10月 |

: |

ホワイトハウスNGI計画発表 |

|

1997年 2月 |

: |

大統領一般教書演説でNGI積極支援を表明 |

|

1997年 |

: |

ゴア副大統領「A framework of

Global EC」発表 |

|

1997年 |

: |

CICC計画FY98予算にNGIが新規追加 |

|

1998年10月 |

: |

次世代インターネット法成立 (Next Generation Initiative Research Act of

1998) |

|

1998年 |

: |

HPCC計画の名の下にCICC計画,DL2計画,NGI計画,ASCI計画,PFM計画などが一本化.(HPCC Blue Book, 1999年4月でまとまった結果が発表された) |

|

1999年1月 |

: |

ホワイトハウス「IT2; Information

Technology for the Twenty-first Century (IT2)」発表.さらに先を目指す技術開発に,約350億円を追加投資. |

表−2 HPCC予算の変遷 ($M)

|

省庁 |

1993 Actual |

1995 Actual |

1996 Estimate |

1997 Estimate |

1998 Actual |

1999 Estimate |

2000 Proposed |

|

DOD |

298 |

375 |

315 |

357 |

220 |

168 |

207 |

|

NIH |

47 |

68 |

81 |

97 |

98 |

111 |

115 |

|

NASA |

82 |

131 |

116 |

128 |

120 |

93 |

136 |

|

DOE |

100 |

119 |

121 |

152 |

489 |

610 |

659 |

|

NSF |

233 |

297 |

291 |

294 |

265 |

301 |

314 |

|

商務省 |

12 |

30 |

31 |

35 |

20 |

27 |

27 |

|

EPA |

-- |

12 |

12 |

25 |

3 |

4 |

4 |

|

運輸省 |

-- |

24 |

23 |

12 |

-- |

-- |

-- |

|

教育省 |

-- |

16 |

12 |

22 |

-- |

-- |

-- |

|

Veterans |

-- |

24 |

21 |

6 |

-- |

-- |

-- |

|

合計 |

772 |

1,096 |

1,023 |

1,128 |

1,215 |

1,314 |

1,462 |

93年よりクリントン政権となったが,クリントン政権はそれ以前の共和党の科学技術政策をさらに発展させ,National Information Infrastructure Initiative (NII計画)やGlobal Information Infrastructure (GII) 構想を推進した.同時に情報技術の継続的な発展と普及は,行政の効率化,産業競争力の強化,さらには,社会システムの充実による国民生活向上に不可欠であるとの認識を深め,情報インフラの構築や産業の技術シーズを生み出すような国家プロジェクトを次々とスタートさせた.電子図書館(DL1, DL2)プロジェクト,次世代インターネット計画(NGI),超高性能スーパーコンピュータ(ASCI)計画,Petaflops マシン計画などである.

HPCC計画は5年が経過した後,計画内容を整理しCICC計画として再スタートしたが,技術的にも産業政策的にも大きな成功をおさめたことで,上記の別に立案されたプロジェクトも組み入れ,そのカバー範囲を大きく拡大した新HPCC計画として実施されている.[2]

HPCC計画の予算の移り変わりを表−2に示した.これを見ると,1998年度から,ASCI計画がHPCC計画に組み入れられたことにより,DOEの予算が飛びぬけて大きくなっている.[3] HPCC計画の中の中核となっている研究分野は次のような分野である.

1) 高性能コンピュータと通信 (HECC)

2) 大規模ネットワーク (LSN)

3) 高信頼性システム (HCS)

4) 人間中心システム (HuCS)

5) 人材育成 (ETHR)

1997年2月,クリントン大統領は,大統領直属情報技術諮問委員会 (PITAC) を設置した.PITACは国家科学技術委員会 (NSTC) に高度情報通信技術全般にわたる国の政策立案と実施に関する勧告を行う義務を負った.1998年6月,PITACは大統領に対して米国民すべての生活の質と水準の向上のために情報通信分野への公的投資を格段に向上すべきであるとの書簡を送った.これを皮切りに,8月には中間報告書,1999年3月には,最終報告を提出した.

これを受けてクリントン・ゴア政権は,情報技術研究の政府と投資の大幅な増額を決定し,2000年度大統領予算教書において,従来のHPCC予算とは別枠で$366Mを支出する新イニシアティブ「21世紀に向けた情報技術」 (Information Technology for Twenty-First Century, “IT Squared")を打ち出した.

この計画書は,その冒頭で,「HPCC計画など過去の情報技術の研究成果は米国のIT産業分野のリーダシップを強化し,同時に米国経済の成長の1/3を担い,全産業の平均賃金より60%以上高い良質の雇用7,400万人を創出した」と主張し,また,「米国の全産業は,ITを用いることで世界市場における競争に勝利をおさめている」とその成功を謳い上げている.

そして,そのドラフトでは研究の重点項目として,HPCC計画のさらに先を展望した研究を挙げている.

l 長期的情報技術研究

l 科学,工学及び国家のための先端コンピューティング

l 経済・社会に生じる情報革命の研究

また,この計画のもたらす恩恵として,次のような3項目を強調している.

1) 米国でのビジネス市場は電子商取引だけでも,2003年までに1.3兆ドルに達する.

2) 情報技術はわれわれの生活,仕事,学習,コミュニケーションを変え,よりよい教育の実現,障害者の独立支援,良質の医療,米国のIT分野における優位性と安全保障の確保を可能とする.

3) 情報技術は,科学と工学の黄金時代をもたらし,スーパーコンピュータとシミュレーションとネットワークの進歩は自然界への新しい窓を開く.これにより,科学上の新発見のツールとして,ITは理論や実験と同じくらい価値ある役割を果たす.

ITスクェアド計画の主張するところは,政府は長期にわたり国民や産業にとって重要なIT研究への投資を継続すべきこと,及び,情報革命を持続するための技術開発投資は,長期的基礎研究的であり,私企業には向いておらず,国の役割として位置付けるべき,ということである.この計画が達成するであろうブレークスルーとして,次のような項目が示されている.

1)

コンピュータは,人間の言葉を話したり,聞いたり,理解する能力が向上し,リアルタイムで正確に多言語翻訳ができるようになる

2)

インターネット上を動き回る「インテリジェントエージェント」は巨大なデータの海からわれわれの求める情報を収集し,要約してくれる

3)

全世界の全ての研究者にアクセスできるスーパーコンピュータでシミュレーションする事により,広範な科学的・工学的発見が可能となる

4)

何千万のコンピュータだけでなく,何千億の機器を接続するようにできるネットワークが実現される

5)

今日のスーパーコンピュータの何千倍も速いコンピュータ,バイオもしくは量子コンピューティングのような根本的に異なる技術に基づくコンピュータの実現

6)

複雑ではあるが,高信頼,保守容易なソフトウェアを開発したり,電話回線,電力網,金融市場,インフラのコア要素をより高信頼にする新しい手法の確立

米国は,このようにHPCC計画の成功を基盤として,国の投資をより長期的基礎的研究開発へと振り向ける方針へと,再び転換しつつある. 70年代からの米国産業の衰退は,産業の新陳代謝によって乗り越えられ,米国は再び世界市場の覇者の地位を手にし,今,その未来をも確実にしようとしている.

2.1.2 国の政策を実施する仕組み,制度

このような成功を得た裏には,国の将来ビジョンや科学技術の未来像を正確に予測し大統領に提言した,現役産業人や研究者から成るブレインの存在がある.また,それを迅速かつ的確に実行する各分野の研究の専門家を駆使した行政組織の存在がある.

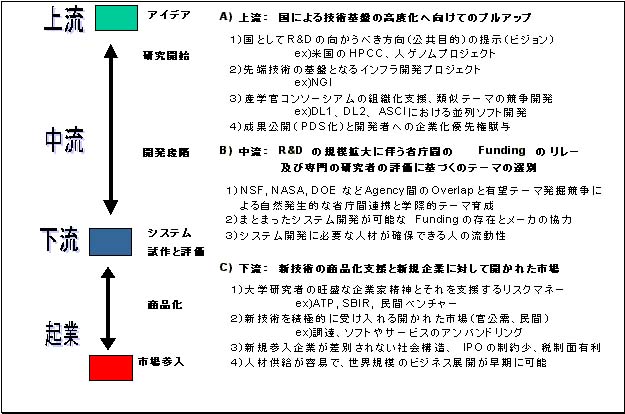

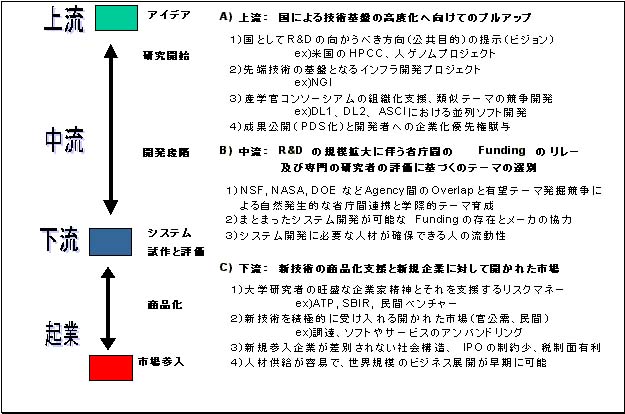

政策の実施においては,技術開発プロジェクトの実施と共に,民間投資を誘導する税制や規制緩和,そして,実際に技術開発を行う研究者へのインセンティブの賦与,オープンでフェアで,かつまた,競争的な評価・監視機関の設置など,きめこまかな仕組みや制度の設置がある.これらの概要を,研究が開始される上流域から,商品化段階の下流域までを,図−1にまとめてみた.

このような緊張関係を伴うような競争的仕組みや,評価・監視機関の設置は,わが国では通常行われることが少なく,これが時として,関係組織間の過度な依存関係や甘い評価,監視となり,政策本来の目標達成の厳格さが失われ期待通りの成果を挙げ得ないケースが発生する.

米国においては,オープン・かつ競争的な仕組み作りを原則とし,新しいアイデアを持つ研究者や技術者が競い合いながら研究を発展させて行くような規則や制度を作り,研究者や技術者間の競争を活発化させる.それと同時にファンディングを行うNSFやNASAなどの機関においてもプログラムマネージャと呼ばれる専門家をおき,彼らに予算配分と配分した研究プロジェクトの実施責任をとらせる.この結果,予算を配分するプログラムマネージャ間でも,優れたテーマを持つ研究者・技術者の発掘競争が行われる.

すなわち,これらの研究予算を受け取る側と与える側の双方に専門家を配置し,それらの人々の間で激烈な競争を行わせるという仕組みが作られ,相互に監視・評価するシステムが構成される.その研究テーマや実施状況,評価,予算額などは,徹底した情報公開がなされ,甘い評価や癒着などが起きにくい構造となっている.

米国では,税金により実施された研究成果は研究者・技術者へ与えられる優先実施権のような一定限度の特典の他は,無償公開が原則である.また,米国では,税金で行われた技術開発の成果は最終的に市場に投入され商品化されることにより,納税者への利益還元がなされるとの国民的コンセンサスがある.このため,研究開発の最終段階として,商品化を展望した評価を目的とした総合システム,または部分システムの試作が重要な位置を占める.

この結果を踏まえて,商品化や市場参入の段階に進んで行くが,この段階においても,政府資金による,SBIRやATPといった支援制度が準備されている. [4] これらの支援制度によって与えられる資金はリスクマネーであり,担保を差し出したり,返済する義務はない.これは,わが国の類似の制度との大きな違いとなっている.

2.2 欧州連合(EU)の情報化政策とビジョン

欧州における情報化政策は, EUとしてまとめられたものと,イギリス,ドイツ,フランスなど,国別の政策がある.ここでは, EU全体としての情報化政策について紹介する.

EUをはじめ,米国以外の諸国の情報関連政策は,米国のNII構想やHPCC計画に刺激され,これに対抗するか,もしくは,歩調をあわせる方向に向けられたものが多い.

EUにおけるディジタル経済や情報革命に対応する政策は,1993年に欧州委員会が発表した「成長・競争力・雇用に関する白書」の中で情報通信インフラの重要性が指摘されたことが出発点となっている.1994年には,「ヨーロッパとグローバル情報社会」(Bungemann

Report)が発表された. さらに,「欧州におけるグローバル情報社会へのアクションプラン」と題する計画が1996年に発表され,1997年にはその改訂版が出された. その中で,次のような重点領域が示された.

1)

ビジネス環境の改善:効率的なネットワークの整備と単一市場原理の適用.その上での電子商取引などの新技術の導入やそのための環境整備.

2)

将来への投資:情報社会に向けた教育の導入や生涯教育の充実.

3)

人間の尊重:プライバシー保護や人間の基本的権利や自由の尊重. 新しい雇用機会の創出.

4)

グローバルな課題への対応:グローバルなルールの設定.市場アクセス,知的財産権の保護,プライバシー保護,税制,情報セキュリティなどの整備.

1995年には,EU内の政府系機関でデータ交換を促進していくInterchange of Data between Administration (IDA)プログラムが開始された.

表−3 User-friendly information society(IST) の内訳

(単位:million euro)

|

活 動 |

予 算 |

|

a. Key actions |

|

|

i. Systems and services for the citizen |

646 |

|

ii. New methods of work and electronic

commerce |

547 |

|

iii. Multimedia content and tools |

564 |

|

iv. Essential technologies and infrastructures |

1363 |

|

b. Research and technological development activities of a generic

nature: |

|

|

Future and emerging technologies |

319 |

|

c. Support for research infrastructures: |

|

|

Research Networking |

161 |

|

|

3600 |

欧州の各国のカウンターパート機関をネットワークで結合し情報を共有するというプログラムである. 技術面ではテレマティクスプログラムの研究成果が利用されている.

1997年には,今後,世界的な発展が期待される電子商取引に関して,欧州委員会から「電子商取引に関する欧州イニシアティブ」[2]が発表された. その中には,「グローバル市場にアクセスするためのインフラ,技術,サービス」,「望ましい規制枠組みの開発」,「望ましいビジネス環境の創出」が提案された.

EUとしての技術面の研究開発は,「フレームワークプログラム」と呼ばれる計画としてまとめられ実施されている. これは,持続的な経済成長,産業競争力強化,雇用創出,社会変化への対応に向けて,1984年に,総合的研究開発政策としてスタートしたものである.

フレームワークプログラムは,EU 自身が助成金を拠出している. EUの共同研究開発プログラムとしては,この他にEUREKA等EUが支援し各国が推進するタイプがある.

1994年からは第4次フレームワークプログラムがスタートし,情報技術に関連するテーマとして,テレマティクス,ACTS,Espritといったプログラムが実施された.

1998年からは第5次フレームワークプログラムが開始され,情報通信関連では「ユーザフレンドリーな情報社会」(IST; User-friendly information society)というテーマのもとに, 3,600百万ユーロが充てられている.

ISTは,プロジェクトを公募し資金の助成を行うが,その費用分担方式の違いから,研究技術開発プロジェクト,実証プロジェクトに分けられる. 各活動分野の予算を表−3に示す.

ISTは,利用者(ユーザ)に重点をおき,情報の利用促進や教育に中心を置いている.重点活動分野としては次が挙げられている.

1)

市民のためのシステムとサービス

2) 新しい業務方法と電子商取引

3)

マルチメディアのコンテンツ作成とツール整備

4)

重要技術開発とインフラ基盤建設

2.3 シンガポールの情報化ビジョンと政策

シンガポールは,情報先進諸国のうちでも,いち早く明確な国家の情報化ビジョンと政策を打ち出した国である.基本となるビジョン「IT2000:インテリジェントアイランド構想」は1991年に作成された. その計画は,国家コンピュータ庁(National Computer Board)が中心となり,関連する11の主要経済部門の200名を超える専門家の協力のもとに立案された.

その目標は,シンガポールをアジアの情報のハブとし,それを基盤としてアジアの金融,物流などの中心となることにある.このために,情報通信インフラ整備,マルチメディア・アプリケーションの開発・利用促進,研究開発拠点の整備,情報通信産業の誘致・育成といった政策を推進してきた.

実際の技術開発やインフラ建設計画としては,シンガポール・ワン計画が,1996年に立案され実施されている.この計画は,シンガポール全土に広帯域の通信インフラを整備し,対話型マルチメディアのアプリケーションとサービスを家庭,学校,オフィスに提供しようというものである. 具体的には, ATM(155Mbps),ADSL(5Mbps; シンガポールテレコムが提供),CATV(30Mbps; シンガポールケーブルビジョンが提供)の3種類を準備している.

このネットワーク上で,新たなアプリケーションの開発を行っており,アプリケーションのタイプとしては,ニュース・オン・ディマンド,データベース検索サービス,オンラインショッピング,遠隔教育,行政サービス等があり,アプリケーションサービス提供者は年々増加し, 1998年7月時点で,合計123のサイトがサービスを提供している. 最近では,診察料が10分で10〜25シンガポールドルの遠隔診察サービスも登場している.

行政サービスとしては政府ショップフロント[3]がある. 政府が扱う商品・行政サービスをネットワークで提供している. 現在では,寄付受付,自動車試験の予約受付,健康・医療・観光等に関する書籍・ビデオの販売,各種統計情報提供が行われている. 決済はC-ONE(Cash Card for Open Electronic Commerce)と呼ばれるキャッシュカードで行える.

そのほか,電子商取引についても,1996年より取り組みを始め,1997年,国家コンピュータ庁が事務局となり,金融通貨庁を始めとする15機関の委員からなる電子商取引政策委員会が設置された. 委員会の下には,法規制研究グループと貿易取引研究グループの2つの研究部会が設置された.

1998年9月には,電子商取引基本計画が発表された. 目的はシンガポールの電子商取引を活発にし,電子商取引のハブ機能を強化することである. 具体的な目標として,2003年までに,取引の50%以上を電子的に行い,電子商取引の取引高を40億シンガポールドルにすることを掲げている.

このほか,国家科学技術庁(NSTB)は1998-2000年間に,1億800万シンガポールドルを予算化し,ハイテク企業を支援するTIP(テクノロジー・インキュベーター・プログラム)を開始した. 研究開発費等のコストを2年間にわたり最大85%補助する.このようにシンガポールは,国をあげて情報立国に邁進している.

2.4

マレーシアの情報化ビジョンと政策

マハティール首相は,1991年に,2020年までに先進国の仲間入りを果たすという国家目標Vision 2020を掲げた.今後30年間の間,平均7%の経済成長を持続させ, GDP9倍増,所得4倍増を達成しようとする野心的なものである.

特に,情報通信産業を戦略的産業と位置付け,強力な技術開発と育成策を講じようとしている.その開発計画がMultimedia Super Corridor(MSC)である. 具体的な政策としては,マルチメディア特区を設け,外国資本を導入しようというものである.マルチメディア特区は,競馬場跡地に建設され,その中心は,クアラルンプール・シティ・センター,政府機関が移転するクアラルンプール郊外新都市「プトラジャヤ」である.ここは,情報通信企業を誘致するサイバーシティ,新空港等を含んでいる.

ここへ進出する企業は,審査をパスすることによりMSCステータスが与えられ,最大100%の免税,マルチメディア機器の課税控除,外資規制撤廃,外国人雇用の自由化等の優遇措置がとられている. これによって,アジアの「シリコンバレー」を目指している.

この計画の応用面の重点分野として,マルチメディア環境を基盤とする,次のようなフラグシップアプリケーションが挙げられている.

1) 電子政府(首相官邸)

2) 多目的カード(Bank Negara)

3) スマートスクール(教育省)

4) 遠隔医療(厚生省)

5) 研究開発クラスター(科学技術環境省)

6) ワールドワイド製造ウェブ(通商産業省)

7) ボーダレス・マーケティング・センター

開発予算としては,1997年度政府予算の1.2%(721,400kRM=300億円)がMSCに充てられた. 通貨危機等厳しい状況が伝えられるが,シンガポールに対する強いライバル意識もあり,マハティール首相はMSC計画に変更がないことを強調している. MSCステータスを取得している企業は,205社を超えている(その内100社以上が操業開始).

2.5 オーストラリアの情報化政策とビジョン

オーストラリアは,1970年代から農業や鉱業などの1次産業中心の国家から,ハイテク産業を中心とする国家への脱皮を目指し,大学,研究所の強化や,海外のコンピュータ企業などの誘致を積極的に進めてきた.1980年代には,国内のインターネットなどの情報インフラの整備や大学と海外企業との共同研究,環太平洋エリアの学術研究活動の連携強化策などを推進してきた.このような中でソフトウェア産業は特に戦略産業として重点的に育成された.

今日のオーストラリアの情報化政策はこのような一連の政策の上に位置付けられている.ジョン・ハワード首相は,1997年末に「成長のための投資」[4]と題する計画を発表した. その中には,将来ビジョンとして次のような産業育成策が掲げられている.

1) 輸出志向で,技術的に発達した競争力のある製造業

2) オーストラリアを域内で東京に次ぐ主要金融センターとする質の高いサービス産業

3) それ自身が雇用拡大,輸出,新規ビジネス機会などの源泉であり,また経済全般にわたり他の産業の近代化を促進する情報産業

4) 大企業を補完し,多くの新規企業やアイディアを産み出す小規模ビジネス部門

5) 域内を始め世界各地へオーストラリア商品とサービスを輸出できる産業構造

計画では今後5年間に12億6,000万ドルを投入し,投資,輸出貿易,新らしい高成長産業の革新などを促進していくことを表明しており,以下に示すような課題への取り組みが示されている.

市場における革新的研究開発やビジネスの革新を援助するため今後4年間に10億ドルの拠出を予定. さらに,研究開発費に対する125%の課税控除や,研究開発着手援助計画(R&D Start)を拡大して,今後4年間に5億5,600万ドルを追加拠出する.

また政府は,4,300万ドルの基金を追加して,今後4年間に,総額1億5,300万ドルを拠出し,新投資基金計画(Innovation Investment Fund

Programme)を拡大し,ベンチャーキャピタルへの資本投下も促進する. また,7,200万ドルを追加し,今後4年間に,総額1億800万ドルを支出して技術の普及を促進するための施策を講じる.

政府は戦略的プロジェクトや刺激策を講じる.この調整をするため,戦略投資調整官に任命し,関係各省との円滑な連絡を保つ.また,外国の投資促進を図るため,「インベスト・オーストラリア」という機関を設置し,今後4年間に,毎年1,100万ドルを拠出する.

2010年から2020年までの間に貿易と投資の自由化を目指す.今年は,食品,化学製品,エネルギーなどの15の分野で,自由化の前倒しをAPEC内で提唱した. 政府は,引き続き域内における製造拠点としてのオーストラリアの魅力を向上するため,TRADEXと名付けられた「保税製造制度」の導入等を行う.

オーストラリアを世界屈指の金融センターとし,成長している金融サービスセクターから利益を獲得する.

ディジタル経済社会では,情報と知識が鍵となっており,このような時代にどのように立ち向かうかが,経済成長や雇用機会に大きな影響を及ぼす. 政府は,既に情報経済大臣の管轄下に国家情報経済オフィス(National Office of the Information Economy)を設け,情報化政策を調整してきた. 引き続き,政府は次の政策を推進していく.

¨ 柔軟な規制・枠組みに基づき産業と消費者の間の信頼関係を醸成する

¨ オーストラリア連邦政府が先端技術のユーザーとなる

¨ 情報産業の基盤インフラを改善する

¨ 情報へのアクセス,特に地方や遠隔地,障害者などのためのアクセス支援と社会における情報関連技術習得を支援・促進する

今後4年間に,2,800万ドルを投じて優秀なソフトウエア工学や実験施設などを建設し,新規投資を誘致し,比較優位性を強化する.このため,情報産業アクションプラン(Information Industries Action Agenda)を導入する.

これにより,2001年までにインターネット上で適切なすべての行政サービスが施せるようにする. また政府は,情報産業機器製造に必要となる素材・部品の輸入関税を免除するほか,インターネットを通じて電子的に発注され,配達される商品に対する免税措置も存続させるなどの木目細かな政策を展開しようとしている.

2.6 インドの情報技術振興政策とビジョン

インドは,情報技術産業を強化し,10年のうちにインドを世界最大のソフトウェア生産国,かつ輸出国とすることを目指す政策を展開している. 1998年5月,「情報技術・ソフトウェア開発タスクフォース」(National Task Force on Information Technology & Software Development)を設置し,国家情報政策の立案に着手した.

1998年7月に,タスクフォースは,「情報技術アクションプラン」(Information Technology Action Plan)を発表した. その中で,下記の3つの基本目標が掲げられた.

1) 情報インフラの加速: 世界第一級の情報インフラの建築を加速.光ファイバ,衛星通信,ワイヤレス通信により,地域情報インフラ(LII),NII,GIIをシームレスに相互接続し,全国規模の高速インターネット,エクストラネット,イントラネットを構築.

2) ITEX-50目標: 2008年までに,ITソフトウェアとサービスの輸出額を500億ドルにする.

3) 2008年にITをすべての人に提供: PC/セットトップボックスの普及率を1998年現在の500人に1台から2008年までに,50人に1台に引き上げ.60万個所の電話局をマルチメディアサービスを提供する電話情報センターに変革.さらに,政府のネットワーク化,テレバンク,遠隔医療,遠隔教育,電子図書館,電子商取引等の施策を展開.

上記の情報技術アクションプランに次いで, 10月にはハードウェアに焦点を当てたPart-2を発表した.

A) SBIT(Soft Bonded IT

Unit) の導入: 希望する企業に製造施設を無料,無担保で利用できる制度.免税等の特典があり輸出を奨励.

B) SBITゾーンの整備: SBIT企業が共同利用するインフラや製造設備などを備えた施設.

1999年4月に発表のPart-3では長期的な情報技術開発振興政策に関しての重点項目が示されている.

¨ IT産業に関する戦略立案と実施政策

¨ IT技術や製品の研究/設計/開発

¨ ITを担う人材開発

¨ 市民へのITインタフェース提供

¨ コンテンツ制作振興と関連産業育成

¨ マイクロエレクトロニクス技術開発振興

¨ Sankhya

Vhiniプロジェクト

¨ 金融のための情報技術振興

¨ IT技術開発と普及のための組織作り

2. 7 韓国の情報化政策とビジョン

韓国は,その情報化政策を効率的に推進するために,それまで通信部と商工部に分かれていた主務官庁を,1992年に情報通信部(MIC:Ministry of Information and Communication)に統合した.金大中政権は,情報産業を全産業を効率化しIMF体制を克服するための「戦略産業」と位置づけ,その強化を推進している.

その後,1995年に韓国情報基盤イニシアティブ(KII; Korea

Information Infrastructure Initiative)を発表,翌年,情報化促進基本計画を策定した.

1997年には,情報化促進アクションプランが作成された.

情報化促進基本計画は,3つのフェーズから構成され,それぞれのフェーズの目標が規定されている. 2000年までの第1フェーズでは,優先度の高い次のようなタスクが掲げられている.

1)

小さい電子化された効率的政府の実現

2)

人材育成のための教育情報基盤の構築

3)

国家の知識ベース拡充のために学術研究データへアクセスできる環境作り

4)

産業全体の情報化を促進し,企業競争力を強化

5)

情報化による社会インフラの利用率向上

6)

地方の情報化を促進

7)

情報技術による医療サービスの向上

8)

災害対策のための安全管理データシステムの構築

9)

国防・外交情報システムのセキュリティ向上

韓国政府は,情報化の基盤として,KII構築を重要政策としている. 計画では,韓国政府情報基盤(KII-G)と韓国公用情報基盤(KII-P)を2010年までに完成させる予定である.

まず,KII-GをATMベースの光ケーブルネットワークにより2002年までに完成させ,その後KII-Pを構築する計画である.1998年の白書「21世紀の情報社会の構築」[5]によれば,現時点で,ネットワークは,ソウル,プサン等を含む80の地域に展開されている.

主要都市では電話局と配信先の間に光ケーブルが敷設され,光ファイバケーブルは1,018の大規模ビルに敷設された. N-ISDNは103の地域が利用可能となり,配信先は合計66,300箇所となった. CATVネットワークの配信先は合計7.44百万箇所となった.

1999年3月現在,情報通信部は「情報社会に向けての韓国のビジョン」[6]の中で,次のような方向を示している.

A) 政府機関を高速ネットワークで結び,ペーパーレス政府を実現.また,政府調達にはEDIを導入し,市民サービスはインターネットを利用する.

B) 韓国標準の税務,会計モジュール等のERPとコンサルティング方法論を開発し,企業リストラを支援

C) 電子商取引やCALSを,政府調達,国防,建設などの分野で実用化し, 市場化を図る.また,消費者向けの電子商取引も実用化する.このための技術開発と標準化作業を実施中.

D) QOL(クオリティオブライフ)向上を目指し,教育情報環境・福祉の情報化,国防・環境管理の情報化,地域コミュニティの情報化を進める.

A) KIS(韓国情報スーパーハイウェイ)の構築(KII)

B) テストベッドネットワークと中小企業向けの地域パイロットプロジェクト

C) 1997年の韓日テストベッドプロジェクトに続き,韓国−シンガポール,韓国−中国テストベッドプロジェクトを実施する

D) 1995年から1997年にかけ,63の関連法規制のオーバーホールを行った

E) 通信サービス利用の環境改善として,PC普及率の向上促進,情報技術リテラシーの改善,優良なコンテンツの開発,情報化キャンペーンを実施

F) 効率的なセキュリティ指標の設定方法の確立

G) Y2K問題の解決

3.まとめ

各国の情報化政策や将来の国のビジョンについて,概観した.その共通点をまとめると次のようになる.

3.1 政策立案の基本認識

B) 情報化政策の推進は既存組織の壁を越えた政策実施が不可欠である.このためどの国もトップレベル組織による強力なリーダーシップを発揮できる体制を作り上げている.このため主務官庁の統合などを実施している.

C) 政策立案過程でのインターネットによる情報公開とそれによるフィードバックの活用

D) 国と民間部門との適切な役割分担:国の担当は次のようなもの è 高速ネットワークなどのインフラ整備,ディジタル化に伴う関連業界の規制緩和と競争促進,法体系の整備,あらたな社会システム構築のための技術開発支援,競争の公正化やリスク回避のための規格や標準の調整,実証実験の実施,ベンチャー企業育成など.民間企業の役割 è パイロットプロジェクトへの参画,研究開発の補助,ベンチャーを起業することなど.

E) 地域,及び地球規模の国際的連携を前提とした政策の立案と実施: グローバル化の進展により,各国の情報化ビジョン,政策も地球規模の視野を有している.規格・技術標準や取引ルールに関しては,国際標準化機構(ISO),世界貿易機関(WTO),世界知的所有権機関(WIPO)といった国際機関との調整が必要.また,自国の産業競争力を高めるためには,国際的なアライアンスを考慮した自国産業のポジショニングが不可欠.さらに,技術,資金の国際調達が必要.今回の調査対象国では,いずれも地球規模での情報社会の未来像を展望した政策やビジョン策定を行っている.

3.2 情報化についての国家ビジョンの特徴

ビジョンとして掲げられているものの中には,次のような共通点がみられる.

1) 情報産業の持続的成長と中長期的技術開発課題の重視

2) 通信インフラの整備と情報通信・放送産業の改革

3) 全産業の情報化による競争力強化〜電子商取引の推進

4) 行政機構や社会システムの電子化

5) 先端的科学技術の研究開発の支援・環境整備

6) 先進的アプリケーションの開発・育成〜新技術がもたらす新しいビジネスモデルと,そのビジネスモデルの産み出す新技術への要求の相乗効果

7) ディジタル経済社会を発展させるための関連法規の整備

これらの諸国では,情報通信産業を国の未来を決定づける戦略産業との国民的共通認識が確立しており,ディジタル革命に向けての基幹産業の情報化や通信インフラの建設を競っている.

わが国においては,情報通信産業の重要性は唱えられているものの,特別な情報技術開発や情報インフラ建設のための十分な資金投下は,いまだなされていない.また,これら諸国がその政策の実施において,首相や大統領などの直下にトップレベルのブレインを集め,効率的かつ戦略的な実施組織を構成しているのに対して,わが国はまだそこまで徹底した実行組織を整備できないでいる.

わが国の先端情報技術やその活用による産業の革新は立ち遅れているといわれ,すでに数年以上が経過した.最近,首相の直下に産業競争力会議が設置され,本格的な国をあげての議論が開始された.このような会議において,情報通信技術の基盤技術としての重要性の国民的認識と,強力な政策,及びその実施機構が早急に準備されることを願うものである.

参考文献

[1] Don Tapscott: 「Digital

Economy」 McGraw Hill, 1995. (日本語訳あり.野村総合研究所訳,1996)

[2] NSTC:「A Report by the Subcommittee on

Computing, Information, and Communication R&D」,Committee on Technology,

National Science and Technology Council, High Performance Computing and

Communications, "INFORMATION TECHNOLOGY FRONTIERS FOR A NEW MILLENNIUM,” April 1999 (通称,HPCC

Blue Book)

[3] 資料:ぺタフロップスマシン技術に関する調査報告 III,平成11年3月,先端情報技術研究所

[4] 資料:わが国が行う情報技術研究開発のあり方に関する調査研究(その2),平成10年3月,先端情報技術研究所

[1] 本論文は,当研究所で作成した調査資料「先進諸国における情報化ビジョンに関する動向」平成11年3月発行の骨子をもとに作成したものである.本資料入手希望の方はemail (uchida@icot.or.jp)にてご請求いただければ無料にて配布します.また,関連報告書については,ホームページ(http://www.icot.or.jp/)をご参照下さい.

[2] “A European Initiative in Electronic Commerce”, 1997

[3] URL http://shop.gov.sg

[4] “Investing for Growth – The Howard Government’s Plan for Australian Industry”, 1997

[5] Building an Information Society in the 21st Century

[6] Korea’s Vision for the Information Society